目次

労働者優位の完全な「売り手市場」と日系企業の課題

1980年代後半、特に1985年のプラザ合意による急激な円高を主なきっかけの一つとして、多くの日系企業がタイを含む東南アジアへの進出を加速させました。これは、日本国内での賃金上昇や労働力不足、そして当時タイが提供していた「安価で良質な労働力」を利用し、割高な人件費を抑制しつつ生産体制を海外へ移すという、主に労働集約的な生産拠点としての役割を求めたものでした。しかし、2010年代に「チャイナ・プラス・ワン」の動きが進む中で、タイは後進国から脱却しました。現在は少子高齢化と、優秀な人材の海外への出稼ぎなどにより、労働市場が逼迫しています。その結果、失業率が1%台という超売り手市場となっています。給与水準も周辺国と比べ、すでに安いとは言えない水準です。

「超低失業率」と「超高離職率」が示す労働者優位構造

タイの労働市場を特徴づけるのは、「超低失業率」と「超高離職率」という二つの要素です。失業率はコロナ禍を含めた過去10年以上1%前後という完全雇用の一方で、離職率は10〜15%に達し、業界によってはさらに高くなります。労働者の帰属意識は低く、より良い待遇を求めて積極的に転職する傾向があり、企業は常に人材流出のリスクに直面しています。離職の主な理由は、給与や福利厚生への不満に加え、キャリアアップの機会や公正な評価制度への期待です。日系企業では、名ばかりの役職で権限移譲がうまく行われないという指摘も多いです。このため、企業には「待遇」「成長機会」「公平性」を重視した労働環境づくりが求められています。

労働者保護が厚く、完全な「売り手市場」が続くタイ

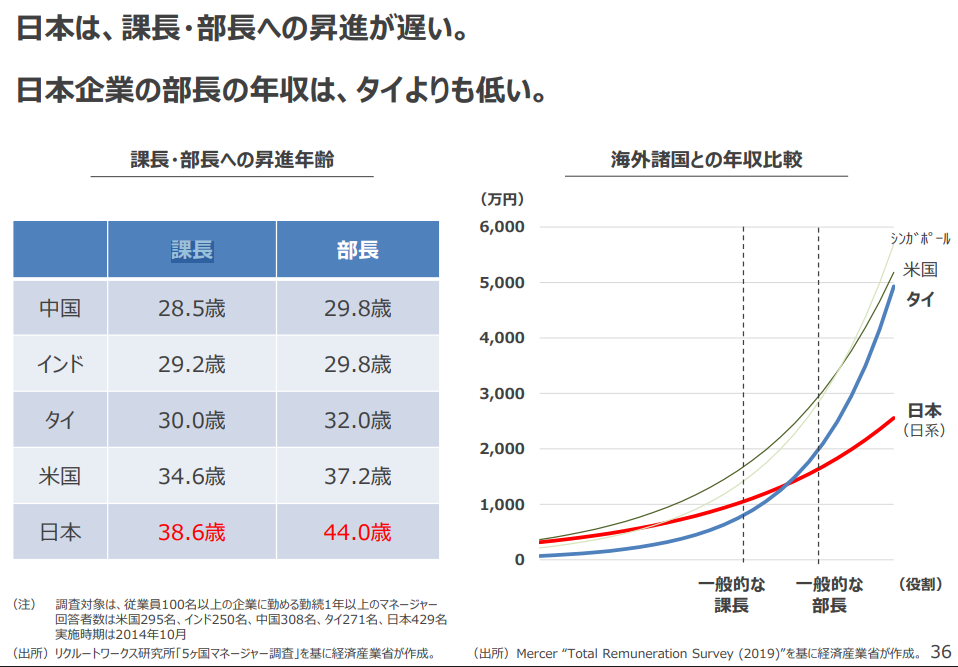

タイの労働市場では、労働者保護が非常に手厚く、労働者が圧倒的に優位な「売り手市場」が続いています。企業は、労務管理の一つひとつに細心の注意を払う必要があります。失業率から分かるように、働く意思のあるタイ人であれば、学力・経験・年齢にさほど影響されず、ほぼ何かしら仕事を得られる状況です。少子高齢化や優秀な人材の海外流出*も進み、人材確保はますます難しくなっています。また給与水準についても、安い人件費というのは過去のものになっています。2022年の経済産業省の報告書*によると、タイの部長クラスの平均年収は日本の平均を上回っています。2025年当時では為替の円安も一段と進行したたため、課長以下ワーカーまでの給料も、けっして安いとは言えません。

引用:「未来人材ビジョン」経済産業省 2022年4月5日:「日本は、課長・部長への昇進が遅い。日本企業の部長の年収は、タイよりも低い。」

https://www.meti.go.jp/press/2022/05/20220531001/20220531001-1.pdf

引用:「Decoding Global Talent Survey 2024」Jobsdb by SEEK 2024年8月9日:「タイ人の転職希望者の6割以上が海外での就業を希望していることが明らかになった」

企業側の労働環境整備と、文化理解を背景とした現地駐在員の有無が鍵

まず重要なのは、労働環境の基盤を整えることです。市場競争力のある待遇(給与・福利厚生)、キャリアアップを支援する成長機会(セミナーや研修で技術移転や教育を行う)、そして透明性の高い公平な評価制度(役職=権限を持たせる)の三点をしっかりと整備することが不可欠です。これらは社員が安心して長く働ける職場づくりの基本ですが、長期的には採用コストを抑え、会社の成長に期するものとなります。

次に、駐在員は、単に「日本式のやり方を伝える人」ではなく、実力と共感力で信頼されるリーダーへと変わる必要があります。語学力や指導力だけでは空回りしてしまいます。カエル化現象のごとく、タイ語の読み書きもお話もできない「ただの偉そうな外国人」と見なされてしまえば、日本での実力の半分以下のパフォーマンスしか発揮できないでしょう。日本式のやり方と異なるからと怒鳴ってばかりでも、タイ人と仲良くしようとすり寄りすぎても良くありません。タイ文化やタイ人への理解を深め、現場や当地事情を理解し、チームをまとめる努力が求められています。

企業規模に応じた採用戦略

現実問題では、採用において、中小個人企業は大手とは同じ土俵で戦うことは難しいのが現実です。実際の現場では優秀な人を採用して定着どころか、面談に来ないことや内定辞退などしょっちゅうです。欠員が出る都度、人材紹介会社に頼っても、年収の2割程の紹介料を払うことになる為、キャッシュフローに余裕が無ければ、なかなか大変な出費となります。このため、小規模企業では既存社員を通じた紹介や、ローカルサイトの求人広告等に頼ることも考えましょう。その際は「給与」ではなく会社の雰囲気や、日常的なタイ人とのつながりで勝負する必要があります。人事や採用において、人柄も学歴も経歴も良いオールマイティな人材を求めると、なかなか社員は集まりませんし、定着もしません。よくあるのが、就職氷河期時代の経営者のような「ストレス耐性ありき」の従業像で進めた結果、「ビジネスモデルは完璧で仕事もあるが、動くタイ人社員が誰も居らず、駐在員がてんてこまい」の事態になります。このため、どこか欠けていても、何か自社の役に立つ分野で強みがある人材を見極め、組織を組み立てていくことが一つの戦略となるように思います。