目次

人事問題に悩む日系企業

タイでは企業の倒産要因として「労使トラブル」が非常に多く報告されています。

特に日系企業の一部には、タイ人労働者に対して「従順で勤勉、しかも低コストで、要求を呑む」といった誤ったステレオタイプを前提とした経営が見受けられ、これが致命的なトラブルを招くケースが後を絶ちません。タイ人は独善的な嫌いもあり、無理を通せば、該当社員だけでなく急に誰も出社してこなくなって業務が回らなくなった、といった恐ろしい例もあります。

契約社会タイにおける最低限の法的防衛

タイ人と仕事をしたことがある方であれば、問題が起きてもマイペンライで済まそうとする気質や、ホウレンソウができない仕事の進め方に気質の違いを感じる方もことも多いでしょう。しかし、アバウトに見えて、タイは明確な契約社会です。したがって、労働者を雇用する際は、必ず書面で雇用契約を締結し、労働条件を詳細に明示することが極めて重要です。加えて、企業側は就業規則(タイ語)の作成や、従業員台帳・賃金台帳の整備が義務付けられています。

こうした法的整備を怠ると、労使トラブルが発生した際、企業側の主張の根拠が失われ、リスクが一気に高まります。実際、「雇用契約書がない」「就業規則がない」といった企業の隙を突き、タイ人労働者が会社を訴える事例が頻発しています。

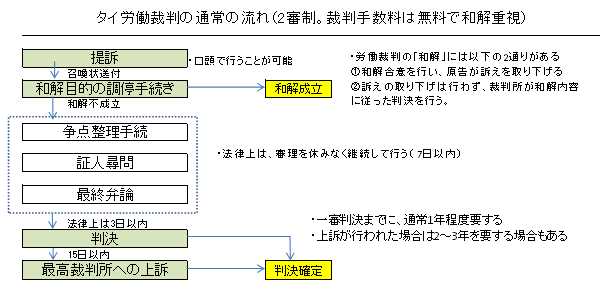

労働争議になれば想像以上にタイ人労働者ファースト

タイの労働裁判における最大の特徴は、労働者側が無料で訴訟を起こせるという点です。さらに、労働裁判所の調停員は労働者保護の姿勢が非常に強く、企業側にどのような事情があっても、使用者側(特に外国人経営者)の主張が全面的に通ることは極めてまれです。多くの場合、「和解勧告=労働者にとって有利な条件」という結果に帰結します。

したがって、タイにおいては、性善説に基づいた経営は通用しないという現実を直視する必要があります。口約束や慣習に依存するのではなく、すべての取り決めを書面と証拠で立証可能な形にしておくこと——これこそが、企業を守り、リスクを最小化するための唯一の防衛策となります。

タイと日本の労働法比較表

| 項目 | 日本の労働法 (労働基準法など) |

タイの労働法 (労働者保護法など) |

|---|---|---|

| 1. 労働時間と休憩時間 | ||

| 法定労働時間 | 原則として1日8時間、週40時間以内(特例措置対象事業場を除く)。 | 原則として1日8時間、週48時間以内(危険有害業務は1日7時間、週42時間以内)。 |

| 休憩時間 | 6時間超8時間以下の労働で45分以上、8時間超の労働で1時間以上の休憩を与えなければならない。 | 5時間以内に1時間以上の連続した休憩を与えなければならない。*就業中の休憩時間は労働時間に加えない(第 27 条 ③)。 |

| フレックス タイム |

制度として法定されている。 | 法律上の明文化された制度はない。 |

| 2. 休日と休暇 | ||

| 週休 | 週に1日以上、または4週間を通じて4日以上の休日。 | 週に1日以上。 |

| 祝祭日 | 年16日(国民の祝日に関する法律による)。 | 年13日以上。 |

| 3. 従業員の有給 | ||

| 有給休暇 | 勤続6ヶ月で10日、その後勤続年数に応じて増加。 | 勤続1年で年6日以上。但し、入社当時から、別途、3日間の用事休暇と呼ばれる有給がある。 |

| 病気休暇 | 法定なし(有給・無給は会社の就業規則による)。 | 年30日(有給)。 |

| 育児休暇 | 子が1歳になるまで(延長あり)取得可能。休業期間中は原則無給(給付金あり)。 | 産前産後120日(うち60日は有給)。男性従業員の配偶者の出産支援休暇15日 |

| 有給休暇 の買取り |

原則禁止。 | 認められている(1年間で消化されない休暇は労使協議の上、休日労働扱いとして賃金の支払いまたは翌年に持ち越すかを行う。また退職時には有給休暇分の給料を支払う)。 |

| 4. 時間外労働と割増賃金 | ||

| 時間外労働 | 法定時間外は1.25倍。月60時間超は1.5倍。深夜労働(22時~翌朝5時)は0.25倍加算。 | 平日の時間外は1.5倍。深夜労働(22時~翌朝6時)は1.5倍。 |

| 休日労働 | 法定休日の労働は1.35倍。 | 所定休日の労働は2倍。法定休日の時間外労働は3倍。 |

| 割増賃金 の計算基準 |

一部手当を除いた通常の労働時間または労働日の賃金が基準となる。 | 基本的な月給を30日で割った日給(または時給)が基準となることが多い。 |

| 5. 給与からの控除の注意 | ||

| 控除の注意 | 法定の控除を除き、労使協定または労働者の同意がある場合に控除可能。 | 労働者からの同意や特定の法定理由がない限り、賃金の控除は原則禁止。 |

| 6. 日割り計算の場合 | ||

| 月給制 の考え方 |

所定労働日を基準として日割り計算を行うことが一般的。 | 休日を含めた30日を基準として日割り計算を行うことが多い。 |

| 7. 試用期間 | ||

| 試用期間 | 法定の明確な規定はないが、6ヶ月程度が一般的。本採用拒否(解雇)には客観的・合理的な理由が必要。 | 119日以内。この期間の解雇については解雇補償金支払いの必要はないが、判例では(最高裁判判例2364/2545)期間の定めの無い雇用と同一視し、この期間内でも解雇あるいは退職する場合には双方とも1ヶ月前に通知する義務があるとしている。よって、試用期間の最終日に解雇を言い渡す場合は、事前通告義務違反となってしまうので要注意。 試用期間内であっても社会保険などへの加入義務あり、待遇は正社員と差をつけてはいけない。外国人の場合はビジネスビザ及び労働許可証の取得が必要となる。 |

| 8. 解雇 | ||

| 会社側の理由 での解雇 |

客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要(解雇権濫用の法理)。解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要。 | 合理的な理由があれば可能。解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要。 |

| 解雇不可能 な事由 |

業務上災害による療養期間とその後の30日間、産前産後休業期間とその後の30日間、国籍・信条・社会的身分を理由とする場合など。 | 業務上災害による療養期間とその後の30日間、産前産後休暇中、労働組合活動など。 |

| 一時休業 | 会社都合の休業の場合、平均賃金の60%以上を支払う義務がある(休業手当)。 | 休業開始時の給料の75%を支給。 【一時休業を行うための要件】 ・不可抗力にもとづくものでないこと(明確な定義が無いが、天変地異などの不可抗力の場合、COVID-19など、当局による事業停止指示の場合が該当) ・通常の業務運営が困難になるほどの事業活動に支障を生じる重大な理由によること ・事業の一部もしくは全部の休止であること ・臨時的な休業であること ・上記を労働者および労働局への3営業日前までに事前通知すること(これが重要) |

| 解雇補償金 と退職金 |

解雇補償金制度は法定されていない。退職金制度は任意。 | 普通解雇の場合、勤続年数に応じた解雇補償金(Severance Pay)の支払い義務がある。定年退職も支払いが必要。 |

雇用主にとって悩ましい、タイの病気休暇と診断書の取扱い

タイの病気休暇制度(年間30日)は、仮病で悪用されやすい為、日本人の経営者の頭痛の種の一つです。 法律上、雇用主は、従業員が3日以上の病気休暇を取得した場合にのみ、医師の診断書を請求できます。 しかしこの要件は、形だけの病欠申請を許す抜け穴になっています。

最高裁判所の判断(判決第3211/2002)

従業員が診断書を添付して病気休暇を申請し、休暇後に復職した場合でも、雇用主は 「真に病気であったか」「病気休暇を不正取得したのではないか」と疑う相当の理由があるときは、 雇用主が指名する別の医師による診察を命じることができる。

病欠の前提

病欠は、実際に就労不能の状態であることが前提です。 単に「病院に行った」「診断書を持っている」だけでは単なる通院記録や再来指示にすぎず、診断書に就労不能(医師の意見:ไม่สามารถทำงานได้)が明記されていない限り、有給病気休暇の根拠としては不十分です。悪い社員の場合、平日ならすいているという理由だけで歯医者や美容整形等の予約を行い無限に休む傾向があります。

実務判断の目安

| 状況 | 記載・例 | 取扱の目安 |

|---|---|---|

| 診断書あり(就労不能の明示あり) | 「ไม่สามารถทำงานได้(就労不能)」の明記 | 有給病欠として扱うのが妥当 |

| 診断書あり(軽い記載のみ) | 「ควรหยุดพัก(休養推奨)」「ควรมาพบแพทย์อีก(再来推奨)」など | 無給または年休扱い可(就労不能の根拠は弱い) |

| 診断書なし(軽症・通院時間のみ不在) | 短時間の受診で勤務可能 | 遅刻・早退・無給扱い |

| 診断書なし(重病・入院等が明白) | 救急搬送・入院の客観的事実 | 有給病欠として扱うのが妥当(客観資料の確認推奨) |

不公正解雇ではないとされた事例

タイ最高裁判所が不公正解雇ではないと判断した事例には、以下のようなものがあります。

- 経歴・資格詐称の場合(最高裁判決番号 574/2526、2017/2527、6075/2549)

- 規則に従い真面目に仕事をしない場合(197/2527)

- 部下を私的に使用した事例(2595/2529)

- 健康状態が勤務に耐えられない場合

- 大腸がんで入院し60日以上欠勤した場合(3634/2525)

- 糖尿病で適当な仕事がない場合(1849/2529)

- 部署の責任者として業績が上がらず、同等の職位への配置転換を拒絶した場合(609/2525)

- 職場でのギャンブル禁止に違反した場合(4194/2530、194/2530)

- 部署の縮小に伴う整理解雇(233/2524 等)

- 合併により職位が減少し、能力に応じ選別した整理解雇(667/2544)

- 違法薬物使用・所持を行い就業規則に違反した場合(6924/2557、5912/2546)

- 休日の有無を問わず、3労働日連続して職務放棄した場合(1764–1797/2556 等)